×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

普通に存在しますし 当り前に理由もあります。

断熱材入ってるのに?

はい。断熱材が効いてないだけです。

弊社への断熱改修の御相談で

築10年以内のおうち結構多いのです。

建てたばかりの頃は以前の家と比べて

暖かいと思ったんだけど 数年経ったら

何故か寒いと言う御相談です。

その辺いくら発泡系断熱材であっても数年で

断熱力が落ちるなんて事はあり得ませんww

では何故か。

ここでも何度も挙げている「気流」による弊害なのですね。

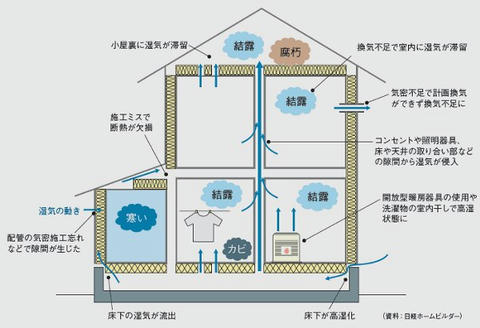

イメージ画像でも分かる通り断熱材が効かず また内壁などは普通に上昇気流の

煙突になってしまうのです。

これでは室内で暖房すればするほど 暖房で温まった室内空気が上昇気流として

床下の冷たい空気を引き上げてしまうと言うマッチポンプな現象が生まれます。

もう暖房入れているおうちも多いですよね。暖房入れて室内温度が上がってきたら

コンセントに手をかざしてみてください。空気が吸い込まれる様な感覚があれば

すでにその壁は冷気の煙突になっています。

いくら室内を暖房しても部屋を構成してる壁や天井が温まらなければ

体感温度は上がりませんよね。

それ以上に管理出来ない壁体の中で湿度が飽和してしまうと(確実にしますが)

結露を呼び躯体を虐めるどころか カビやダニの温床として住まう方の健康を

害する事になってしまうのです。せっかくのおうちが家族を襲うなんて嫌ですよね。

ちなみに外壁廻りのコンセントには こんなテクが必要です。【以前の一言】

配されていればOKと言う訳ではありません。

右図は断熱材&べパーバリア(防湿シート)を

施工したけど残念でしたの図。

硬質断熱材で隙間があればもちろんですが

繊維系の断熱材も施工を間違えると

やはり気流の煙突を作ってしまいます。

私達が断熱改修を行う場合は

まずその辺を狙い打ちます。

なにも高価な材料が必要な訳ではありません^^

そんなこんなで「効かない断熱」のカラクリは

目に見えないだけで結構簡単な理屈だったんですね。

話のネタにでも 部屋温めてからコンセントに

手を当ててみてください。あまり神経質になる必要は無いですけどね。

理屈知って行う断熱工事と そうで無い場合では結構な違いが出ると言うお話でした。

そう言えば この辺では特に在来工法が主流ですが 本来の意味で言うと

断熱気密はツーバイより在来の方が押さえるポイントが多いんですよ。

え?うち?工法は色々持ってますが全部同じ基準でやってますし 実際工法の優劣は

価格や求めるイメージの違いだけですよ^^ この工法一番!ってセールス見たら・・ねww

HEHEHEHEHEHEHEHEHE

地震などで耐力壁などに留意していない場合は特に

揺れで柱が折られない為にも、柱は太いほうが良い。

ただいくら太くても構造的配慮が無ければ、やはり厳しい訳で。

画像は07年、石川県を襲った能登半島地震でのヒトコマ

【画像:金沢大学資料より】

調査によるとこの画像の柱は6寸(18cm)だと言うが見事に折れている。

ただ特筆すべきはその特徴。

折れている箇所は開口部上の鴨居・もしくは長押部分であり、そこに大きな「せん断」が

掛かっていると言う事で、鴨居上の土壁が多少なりとも耐力となっている事が判る。

例えば枠組壁工法(ツーバイ)の場合は仕様規定として 4m以上の開口は不可とされ

必ず耐力壁を設ける事が義務付けられているが(取れない場合は計算根拠があれば良い)

上図で言う所の4m以内に耐力壁があれば 鴨居上で受けた「せん断」を耐力壁に

逃がす事が可能だろうから ここまで柱が折られる事は無かったと想像できる。

画像で言うと6間(10920mm)の間に柱のみだから 簡単に言えば この間に

2枚の的確な耐力壁が存在していれば・・と言うことになる。

上記の「もしも」は枠組の仕様規定だけど、ちょっと頭にあると簡単に強い軸組が作れる。

実際その厳しい仕様規定のお陰?でツーバイは普通に作っても耐震等級2が取れる位だし。

とまあ今更なので細かくはスルーするけど ちょっと覚えてて頂きたいのは

実際の写真で判るように「窓上や窓下も少なからず耐力となる」と言う事。

実際、構造計算を掛ける場合は耐力として細かく算定する訳で。

4号特例で構造計算不要の建物とか、最近の流行りなのか天井までの開口とか

よく目にする様になったけど、非耐力壁だからとカッコだけで大きな開口をつけたりすると

一面の壁とみた場合、知らずに3割程度耐力が落ちている場合も多いのだ。

新築でさえそれなんだから、感覚だけで行う増改築なんかでは特に(謎

そんなこんなで見た目だけでフル開口をチョイスするのは簡単な事だけど

その場合は特に、しっかりとした構造チェックは必要ですよって話でした。

HEHEHEHEHEHEHEHEHEHE

揺れで柱が折られない為にも、柱は太いほうが良い。

ただいくら太くても構造的配慮が無ければ、やはり厳しい訳で。

画像は07年、石川県を襲った能登半島地震でのヒトコマ

【画像:金沢大学資料より】

調査によるとこの画像の柱は6寸(18cm)だと言うが見事に折れている。

ただ特筆すべきはその特徴。

折れている箇所は開口部上の鴨居・もしくは長押部分であり、そこに大きな「せん断」が

掛かっていると言う事で、鴨居上の土壁が多少なりとも耐力となっている事が判る。

例えば枠組壁工法(ツーバイ)の場合は仕様規定として 4m以上の開口は不可とされ

必ず耐力壁を設ける事が義務付けられているが(取れない場合は計算根拠があれば良い)

上図で言う所の4m以内に耐力壁があれば 鴨居上で受けた「せん断」を耐力壁に

逃がす事が可能だろうから ここまで柱が折られる事は無かったと想像できる。

画像で言うと6間(10920mm)の間に柱のみだから 簡単に言えば この間に

2枚の的確な耐力壁が存在していれば・・と言うことになる。

上記の「もしも」は枠組の仕様規定だけど、ちょっと頭にあると簡単に強い軸組が作れる。

実際その厳しい仕様規定のお陰?でツーバイは普通に作っても耐震等級2が取れる位だし。

とまあ今更なので細かくはスルーするけど ちょっと覚えてて頂きたいのは

実際の写真で判るように「窓上や窓下も少なからず耐力となる」と言う事。

実際、構造計算を掛ける場合は耐力として細かく算定する訳で。

4号特例で構造計算不要の建物とか、最近の流行りなのか天井までの開口とか

よく目にする様になったけど、非耐力壁だからとカッコだけで大きな開口をつけたりすると

一面の壁とみた場合、知らずに3割程度耐力が落ちている場合も多いのだ。

新築でさえそれなんだから、感覚だけで行う増改築なんかでは特に(謎

そんなこんなで見た目だけでフル開口をチョイスするのは簡単な事だけど

その場合は特に、しっかりとした構造チェックは必要ですよって話でした。

HEHEHEHEHEHEHEHEHEHE

床下の断熱には「基礎断熱」と「床断熱」があります。

弊社スタンダードとしては新築・リモデル共に「基礎断熱」がメインなのですが

それも画一的では無く ケースバイケースで「床断熱」を行う事も多いって感じですか。

さて 画像は現在進行中の某さま邸リモデルでの床断熱施工風景。

スタイロフォーム「B-Ⅲ種120mm」の設定です。次世代断熱?軽くクリアですね。

この120mmは畳の部屋とフローリングの部屋で大引を90or120としている関係で

90mm+30mm=120mmにての2重施工としています。やる事細かいでしょw

ちなみに

既存は床根太方式となって居ましたが、あまりに大引の水平が宜しくなかったので

土台~大引入れ替えの上 厚物合板(28mm)で根太レスとし水平構面を取ってます。

って訳でネダレスなので 外壁~内壁下の気流はちょっと留意すれば簡単に

高いレベルを保てますが それだけでないのがアイズ流^^

断熱材を丁寧にピッタリ施工する事は勿論 画像矢印部分に注目。

床合板の施行前に大引~断熱材にブチルテープで気密を取っています。

必要ないとされますが 経年変化も加味しここまでやっとくとかなり安心できます。

そう 50年60年後も変わらない性能って事ですね。

こんな事やってるって御施主様も知りませんがww

建物性能の恒久化には大切な事だと考えています。恒久化リモデルもアイズ(笑

HEHEHEHEHEHE

弊社スタンダードとしては新築・リモデル共に「基礎断熱」がメインなのですが

それも画一的では無く ケースバイケースで「床断熱」を行う事も多いって感じですか。

さて 画像は現在進行中の某さま邸リモデルでの床断熱施工風景。

スタイロフォーム「B-Ⅲ種120mm」の設定です。次世代断熱?軽くクリアですね。

この120mmは畳の部屋とフローリングの部屋で大引を90or120としている関係で

90mm+30mm=120mmにての2重施工としています。やる事細かいでしょw

ちなみに

既存は床根太方式となって居ましたが、あまりに大引の水平が宜しくなかったので

土台~大引入れ替えの上 厚物合板(28mm)で根太レスとし水平構面を取ってます。

って訳でネダレスなので 外壁~内壁下の気流はちょっと留意すれば簡単に

高いレベルを保てますが それだけでないのがアイズ流^^

断熱材を丁寧にピッタリ施工する事は勿論 画像矢印部分に注目。

床合板の施行前に大引~断熱材にブチルテープで気密を取っています。

気密の重要性に付いては何度も上げているので割愛しまふ。

上に施工する合板は28mmで実付きなので通常の気密施工マニュアルでは必要ないとされますが 経年変化も加味しここまでやっとくとかなり安心できます。

そう 50年60年後も変わらない性能って事ですね。

こんな事やってるって御施主様も知りませんがww

建物性能の恒久化には大切な事だと考えています。恒久化リモデルもアイズ(笑

HEHEHEHEHEHE

ポイント毎に一覧でも作ろうかと画像整理してまして。

以前の現場とか結構出てきたので とりあえず3点ほど御紹介^^

題して朝陽の似合う階段。手摺は流木とアイアンのコラボ。

Rを効かせたデザイン。段板はサイドを除いてカーペット巻き

ティンバーフレームと同材で組み上げた階段。 ※踏板のみオーク材

段板下に見えるルーバーは床下暖房の点検口。

階段にも そのおうちの個性が出るでしょ。

HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE

以前の現場とか結構出てきたので とりあえず3点ほど御紹介^^

題して朝陽の似合う階段。手摺は流木とアイアンのコラボ。

Rを効かせたデザイン。段板はサイドを除いてカーペット巻き

ティンバーフレームと同材で組み上げた階段。 ※踏板のみオーク材

段板下に見えるルーバーは床下暖房の点検口。

階段にも そのおうちの個性が出るでしょ。

HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE

住宅の使用エネルギーを考える時 機器のイニシャル導入費やランニング光熱費で考えると

わかりやすいのだが実は「光熱費が安い=省エネルギー」とは繋がらない事も多い。

簡単に言うと「オール電化」住宅。

深夜電力を上手に使った給湯等で 色々な熱源の中でも安価な光熱費を

維持しやすいが 環境負荷は大きくなると言うジレンマが発生する。

単純にエコキュートと太陽熱+灯油ボイラーを比べると前者の方が多少

光熱費を押さえられるが「一次エネルギー」を比べると平均7GJ(ギガジュール)

程度後者の方が低くなるのだ。すなわち電化より直接灯油燃やした方が省エネに。

そう 環境には悪いが光熱費は抑えられると言う摩訶不思議なインセンティブが

生まれるのがオール電化と言う事になる。

それでも電化の場合はヒートポンプなどCOP(仕事率)が高いモノをチョイスすれば

相対して省エネに傾かせる事は出来る訳で。

実際弊社クライアント様邸にもオール電化は多いの確かだし^^その辺はまた別の機会に。

ただ最近だとCMにて「光熱費ゼロ」なんて謳い文句も出てきて久しいけど

同じ様な事で「光熱費ゼロ=ゼロエネルギー」では無いのだ。

単純に支出(電力使用量)を入力量(太陽光発電や蓄電器等)でカバーするだけの話。

仮にその入力機器の残存働き年数がペイバックするとしても

前倒しで光熱費を払っているに過ぎなかったりする訳で。

例えて言うなら 穴の開いたバケツに水を貯めようして 常に蛇口から水を入力するより

まずはバケツの穴を埋める事が先決だと思うのは個人的異見なのだが。

なんと申しましょうか おかしな事にならなきゃ良いなとww

わかりやすいのだが実は「光熱費が安い=省エネルギー」とは繋がらない事も多い。

簡単に言うと「オール電化」住宅。

深夜電力を上手に使った給湯等で 色々な熱源の中でも安価な光熱費を

維持しやすいが 環境負荷は大きくなると言うジレンマが発生する。

単純にエコキュートと太陽熱+灯油ボイラーを比べると前者の方が多少

光熱費を押さえられるが「一次エネルギー」を比べると平均7GJ(ギガジュール)

程度後者の方が低くなるのだ。すなわち電化より直接灯油燃やした方が省エネに。

そう 環境には悪いが光熱費は抑えられると言う摩訶不思議なインセンティブが

生まれるのがオール電化と言う事になる。

それでも電化の場合はヒートポンプなどCOP(仕事率)が高いモノをチョイスすれば

相対して省エネに傾かせる事は出来る訳で。

実際弊社クライアント様邸にもオール電化は多いの確かだし^^その辺はまた別の機会に。

ただ最近だとCMにて「光熱費ゼロ」なんて謳い文句も出てきて久しいけど

同じ様な事で「光熱費ゼロ=ゼロエネルギー」では無いのだ。

単純に支出(電力使用量)を入力量(太陽光発電や蓄電器等)でカバーするだけの話。

仮にその入力機器の残存働き年数がペイバックするとしても

前倒しで光熱費を払っているに過ぎなかったりする訳で。

例えて言うなら 穴の開いたバケツに水を貯めようして 常に蛇口から水を入力するより

まずはバケツの穴を埋める事が先決だと思うのは個人的異見なのだが。

なんと申しましょうか おかしな事にならなきゃ良いなとww

いくらなんでも・・って案件御紹介w

建設予定地はポーランドの首都~ビルの隙間。

右の画像の隙間部分ですよ。

なんとその巾もっとも広いところで約120cm

狭いところでは約70cmだと言う・・。

極小地建築が得意と言われる日本でも

なかなかこんな案件はお目にかかれない(爆

Living Very, Very Narrowly 【禿げ狭いリビング】

その隙間に建設予定だそうです。

きっと法規的には問題無いのでしょうw

ただ ↓ 模型見てるとちゃんと BATH&KITCHEN 付きだし BEDROOM も DESK も完備だw

ただ残念ながらバスタブは無い模様です。クロゼットは きっと上から降りてくるのでしょう。

記事によると 玄関は折りたたみ式で上げると床になるらしい。おおぉ秘密基地みたいだw

床って言っても廊下より狭いけどね(爆 もちょっと大きい模型の図はURLまで^^

でもこゆの考え様によっては 外部環境の影響を非常に受けにくい訳で

光と風だけちゃんと考えれば 熱効率は非常に宜しい。

こんな極端では無いけどタウンハウス(日本で言う長屋)スタイルで

持続可能な住宅群作りたいなって思ってる私です。

単純な話 家族単位サイズでも間口狭くコンパクトに作って繋げれば

仮に50坪の敷地があったとして 通常1棟な所を3棟でも作れるって事。

駐車スペースとちょっとした庭さえ確保出来れば 税金から光熱費から全部安くついちゃう。

なにより敷地の有効利用。余った場所に安全なコミュニティだって考えられそうだ。

建設コストを抑えて熱環境の良い建築。ひとつのヒントにはなるなあって

じっさいデザインとコンセプト次第だって思うんです^^ どなたか話乗りませんか(笑

いぁ くれぐれもこの例は極端な話としてですからねww

どーも巨匠と呼ばれる建築家や 建築の世界で先生とか言われる人達には

断熱等に関し偏った思想や安直な思考をお持ちの方が多い。

まぁ「家の作りやうは夏を旨とすべし」なんて思想が湾曲し真実として間違って

伝えられてきた事の方が長い業界なので致し方無いですがw

そんなこんなでSankeiに載ってたこのコラムに雑感。

外断熱住宅でもっと省エネを 田中辰明・お茶の水女子大名誉教授 【SankeiBoz】

大枠は問題ありません。てか記事中「住宅での抜本的な省エネ対策とは断熱性能で

室温を一定に保つ特性を持たせる事で 冷暖房費を6割近く削減出来る事もある」と。

その通り。この視点は大切。

ただ そこに至るまでのロジックが偏りすぎかなって。

って訳で ちょっとだけツッコミを。

まず

---------- 家庭部門での省エネ推進は急務だ

その通り。異論はありません。

皆様は風呂を沸かす時とりあえずフタをしますよね。

当り前ですが穴の開いたバケツに水を入れても抜けて行ってしまいますが そゆ事です。

---------- 日本では内断熱が主流だが日本の生活習慣を踏まえると決してよくない。

はい残念。

その原因として水蒸気の結露を挙げられていますが 外断熱でも断熱性能が低ければ一緒。

躯体がコンクリートなら余計タチが悪い。残念ながらべパーバリアと言う技術も御存じ無いらしい。

おっとその前に一つ大切な定義を。

外断熱とは躯体の外側に断熱する事で 主にコンクリート造など熱容量の大きい建物の外側に

断熱層を設け建物の蓄熱(または冷却した状態)を逃がさないようにする断熱構造。「Wiki」

あくまで室内側躯体に蓄熱体がある事が前提。

木造には蓄熱体となる躯体が無い。そこで木造躯体の外側に断熱層を設置する構造は

「外張り断熱」と区別している。何度も恐縮だけど あくまで蓄熱体は断熱層の内側にある事が

前提なので・・・躯体内通気?根本が間違ってますね。外張りにも気流止は不可欠です。

って訳でこの教授の家も外断熱だとの事だけど・・もちろんRCなんだよね??

---------- ドイツではほとんどが外断熱住宅だ。

いきなり偏ってます。

ドイツでのRC(煉瓦組造含む)集合住宅やオフィスビルなどは確かに外断熱が増えています。

増えているというのは既存改装で 外断熱に切り替える事も多いから。

と言うかRCのビルを改装すると言ったら 断熱やり変えないでどーするって位の視点です。

以前ドイツ行った時の直感としては半分位って感覚でしょうか。間違っても殆どでは無いなと。

それは良いとしても住宅に限って言えば 集合住宅を含んでも3割弱が木造。

木造の場合は特に外張りに拘った事は無く 弊社スタンダードの様な「充填+外張り」が主流。

素材はミネラルウールがメインで 木造に関しては外張りのみ=ベストと言う思想はありません。

と言うか外張りだけではドイツの断熱基準に満たないからですけどね。はは。

なーんか記事が偏ってるなあと思えば この先生「NPO外断熱推進会議」の副理事長さんでしたw

ただそのNPOさんくれぐれもしっかりとした団体で 私も何度か資料を頂いた事ある位です。

また「外断熱はRCの為の用語」を繰り返してみえる位ですので これ書いたライターさんが

無知なだけかも知れませんね。W造もRC造も全部一緒なんでしょう。困ったもんです。

あと最後に

「冬場は太陽熱を効率よく取り入れる一方で西日を受けるような住宅では

日射を遮る工夫を凝らすとともに通風を図る。単に工法の普及を目指すだけでなく

建築理論を踏まえた設計の配慮が不可欠だ」

と言うのは全くもってその通りかと思います。

何はさておき根拠の前に工法ばかり訴えるセールス~実は意味が無いことも多いって事です。

まずはしっかりとした「思想」と「施工精度」そして正しい「数字的根拠」といった所でしょうか。

そそ あと「使用素材のLCA」と「コスト」もね。

「外断熱だから良い」ってのは「血液B型だから大雑把」と変わりませんですなww

断熱等に関し偏った思想や安直な思考をお持ちの方が多い。

まぁ「家の作りやうは夏を旨とすべし」なんて思想が湾曲し真実として間違って

伝えられてきた事の方が長い業界なので致し方無いですがw

そんなこんなでSankeiに載ってたこのコラムに雑感。

外断熱住宅でもっと省エネを 田中辰明・お茶の水女子大名誉教授 【SankeiBoz】

大枠は問題ありません。てか記事中「住宅での抜本的な省エネ対策とは断熱性能で

室温を一定に保つ特性を持たせる事で 冷暖房費を6割近く削減出来る事もある」と。

その通り。この視点は大切。

ただ そこに至るまでのロジックが偏りすぎかなって。

って訳で ちょっとだけツッコミを。

まず

---------- 家庭部門での省エネ推進は急務だ

その通り。異論はありません。

皆様は風呂を沸かす時とりあえずフタをしますよね。

当り前ですが穴の開いたバケツに水を入れても抜けて行ってしまいますが そゆ事です。

---------- 日本では内断熱が主流だが日本の生活習慣を踏まえると決してよくない。

はい残念。

その原因として水蒸気の結露を挙げられていますが 外断熱でも断熱性能が低ければ一緒。

躯体がコンクリートなら余計タチが悪い。残念ながらべパーバリアと言う技術も御存じ無いらしい。

おっとその前に一つ大切な定義を。

外断熱とは躯体の外側に断熱する事で 主にコンクリート造など熱容量の大きい建物の外側に

断熱層を設け建物の蓄熱(または冷却した状態)を逃がさないようにする断熱構造。「Wiki」

あくまで室内側躯体に蓄熱体がある事が前提。

木造には蓄熱体となる躯体が無い。そこで木造躯体の外側に断熱層を設置する構造は

「外張り断熱」と区別している。何度も恐縮だけど あくまで蓄熱体は断熱層の内側にある事が

前提なので・・・躯体内通気?根本が間違ってますね。外張りにも気流止は不可欠です。

って訳でこの教授の家も外断熱だとの事だけど・・もちろんRCなんだよね??

---------- ドイツではほとんどが外断熱住宅だ。

いきなり偏ってます。

ドイツでのRC(煉瓦組造含む)集合住宅やオフィスビルなどは確かに外断熱が増えています。

増えているというのは既存改装で 外断熱に切り替える事も多いから。

と言うかRCのビルを改装すると言ったら 断熱やり変えないでどーするって位の視点です。

以前ドイツ行った時の直感としては半分位って感覚でしょうか。間違っても殆どでは無いなと。

それは良いとしても住宅に限って言えば 集合住宅を含んでも3割弱が木造。

木造の場合は特に外張りに拘った事は無く 弊社スタンダードの様な「充填+外張り」が主流。

素材はミネラルウールがメインで 木造に関しては外張りのみ=ベストと言う思想はありません。

と言うか外張りだけではドイツの断熱基準に満たないからですけどね。はは。

なーんか記事が偏ってるなあと思えば この先生「NPO外断熱推進会議」の副理事長さんでしたw

ただそのNPOさんくれぐれもしっかりとした団体で 私も何度か資料を頂いた事ある位です。

また「外断熱はRCの為の用語」を繰り返してみえる位ですので これ書いたライターさんが

無知なだけかも知れませんね。W造もRC造も全部一緒なんでしょう。困ったもんです。

あと最後に

「冬場は太陽熱を効率よく取り入れる一方で西日を受けるような住宅では

日射を遮る工夫を凝らすとともに通風を図る。単に工法の普及を目指すだけでなく

建築理論を踏まえた設計の配慮が不可欠だ」

と言うのは全くもってその通りかと思います。

何はさておき根拠の前に工法ばかり訴えるセールス~実は意味が無いことも多いって事です。

まずはしっかりとした「思想」と「施工精度」そして正しい「数字的根拠」といった所でしょうか。

そそ あと「使用素材のLCA」と「コスト」もね。

「外断熱だから良い」ってのは「血液B型だから大雑把」と変わりませんですなww

キッチン廻りのプランニングをしていると よく加熱器の「IH対GAS」抗争が勃発しますw

どちらが良いかは今回は触れませんが検討材料としては たまにキッチンに立つ御主人の

「やはり火があった方が」と奥様の「火が無いほうが楽」と言う両極の戦いとなります(笑

「やはり火があった方が」と奥様の「火が無いほうが楽」と言う両極の戦いとなります(笑

そんなパワーバランス?を加味しつつオススメするのが「火力を外に持ち出しませんか」です。

唐突ですな(笑

単純に外にキッチン作っちゃいましょって事です。

もちろん近隣ロケーションも配慮しつつでも ちょっとしたお庭があれば簡単な「火の元」は作れます。

なんならシンクも付けて 水回りも配置すればキャンプ場より立派なキッチンが誕生しますw

煙が出やすい「魚料理」やニオイが気になる飛騨の定番「とんちゃん」なんかも

外で作ればニオイも気にならないし後片付けも楽チン♪

て訳で ↓こんな感じで移動式のガスレンジ置くのも手ですし(右側のステンレスね)

真ん中のファイアープレイスでスモーク作るのなんかは上級テクニックですね。

あとですね ↓こんな感じでコンクリート造作しちゃうのも可愛いですよねい。

え?炭火は面倒?そんな時はウォークインからカセットコンロを引っ張りだしましょうw

そう 何も頑張って気負わなくっても楽しめるんです。

そう 何も頑張って気負わなくっても楽しめるんです。

お子様も喜んでくれる事まちがいなしです。

如何ですか?かっこいーおとーさん目指してみませんかw

あ そそ こんな簡易なBBQグリル使うのもアリですけどね^^

アウトドアライフのススメでした。何も気負って外料理する必要なんて無いんですよ^^

前回の「バランス不足がダメな家を生む」にての気流止めの有無。

実はそんな片手落ちの施工でも断熱材が規定量だけ入っていれば

長期優良住宅やエコポイントの審査には通ります(竣工検査はありません)

性能が無くても そこに規定が無いから問題ないのです。

結露しようが腐食の原因になろうが瑕疵とは認められません・・大事なんで2度言いましたよ(笑

性能が無くても そこに規定が無いから問題ないのです。

結露しようが腐食の原因になろうが瑕疵とは認められません・・大事なんで2度言いましたよ(笑

また この様な話をすると必ず「昔の家はー隙間風がー」って言う昔話を

好む方がみえますが(笑 昔の家には気流は存在しませんでした。

もちろん囲炉裏で煙を放出しなければイケマセンから

意図した隙間(開口)はありましたが 壁内での通気は無かったのです。

単純にイメージ頂いて伝統的な日本の家は建具のみで仕切られていて

開け放せば柱のみの大空間になりますよね。

良い悪いは置いといても建具が通る為に壁の厚みは「框・鴨居」で

仕切られてしまいます。

そしてその上下や建具の無い壁の部分は土壁が塗りこまれていました。

上下間は土台~桁・桁~桁間とやはり 気流が発生する空間はありません。

また 耐力的には殆どが「力貫」を用い柔構造としてありましたし

筋交いがあったとしても3尺幅なんて粗末な考えは無く 限りなく45度に近く設置され

構造力学的にも理にかなったモノとなっていました。

構造力学的にも理にかなったモノとなっていました。

そうです。

現在「在来工法」と呼ばれる木造軸組は全く「在来」では無く

現在「在来工法」と呼ばれる木造軸組は全く「在来」では無く

大壁や3尺筋交いが認められた時点で「新・在来」へと別物になっていたのです。

ですから戦前の日本の家と 戦後の家を同軸で考える事そのモノがナンセンスなんですね^^

ですから戦前の日本の家と 戦後の家を同軸で考える事そのモノがナンセンスなんですね^^

「それでも昔より家は暖かくなったよねー」それはその通りかも知れませんよ。

でもね ひとつ開口部だけで見れば ガラスの熱伝導率はK=5.2Wに対し障子はK=4.8W。

襖に至ってはK=3.0Wで ガラスよりも全然熱を伝えにくい事が判ります。

そして土壁に代表される素材は 大壁には無い「蓄熱」と言う力も持ってます。

あんがい暖房器具が進化しただけで建物は衰退して来たのかもです(笑

「温故知新」別に時代を逆戻りしようと言ってる訳ではありません。

間違った進化を遂げて来たのなら それを認め正しく修正し進めば良いだけの話です^^

日経ホームビルダー「ケンプラッツ」よりの記事転載

バランス不足がダメな家を生む

ようやく一般の方にも「気流止め」の大切さが伝わる記事が出てきた。

下図はクリックで大きくなります。気流が生む結露や腐敗の図解です。

記事は「バランスの理解が曖昧な住宅会社が多い」としているが全くその通りだと思う。

「知らず知らず」とか「大丈夫だろう」的な施工が不具合を作っている事に気づきたい。

たとえば「気流止め」

たとえば「気流止め」

左の写真はいずれも異なる住宅の

小屋裏の様子。

現場チェックで必ず確認する部分なんだけど

結構「高断熱」なんてのが謳い文句の会社にも

小屋裏にぽっかりと口が開いている事も多い。

ここが室内の暖気(冷気)を外部へと運ぶ

とても良い煙突になってしまうのだ。

壁体内の気流止めと外壁通気をごっちゃにしてる

主張を見かける事があるけど

まずは管理出来ない気流を作らない事は大切。

単純にイメージするとこんな感じ

壁内を空気が流れる仕組み。

壁内を空気が流れる仕組み。

気流止めがないと床下の温度の低い空気が土台や根太の隙間から壁内に侵入する。

このとき居室内が暖房され室温が上がると 壁の上部が暖められ壁内の空気温度も上がる。このようにして壁内の空気に温度差が生じて上昇気流が発生。

気流に引っ張られるように居室内の湿気が小屋裏に侵入しやすくなる。

(資料:日経ホームビルダー)

ようやく一般の方も これ位の知識が持てる様になりました。とっても良い事だと思います。

やはり断熱に関わらず「良い家」とは「的確な知識」の元に「正しい質」が必要かと考えます。

こちら以前書いた「正しい施工の質」についてイロイロ

【レディオクラブ:長期優良って言葉に惑わされるな】

何度も書いてるけど 今回のテーマ「気流止め」にも言及してますよう^^

バランス不足がダメな家を生む

ようやく一般の方にも「気流止め」の大切さが伝わる記事が出てきた。

下図はクリックで大きくなります。気流が生む結露や腐敗の図解です。

記事は「バランスの理解が曖昧な住宅会社が多い」としているが全くその通りだと思う。

「知らず知らず」とか「大丈夫だろう」的な施工が不具合を作っている事に気づきたい。

左の写真はいずれも異なる住宅の

小屋裏の様子。

現場チェックで必ず確認する部分なんだけど

結構「高断熱」なんてのが謳い文句の会社にも

小屋裏にぽっかりと口が開いている事も多い。

ここが室内の暖気(冷気)を外部へと運ぶ

とても良い煙突になってしまうのだ。

壁体内の気流止めと外壁通気をごっちゃにしてる

主張を見かける事があるけど

まずは管理出来ない気流を作らない事は大切。

単純にイメージするとこんな感じ

気流止めがないと床下の温度の低い空気が土台や根太の隙間から壁内に侵入する。

このとき居室内が暖房され室温が上がると 壁の上部が暖められ壁内の空気温度も上がる。このようにして壁内の空気に温度差が生じて上昇気流が発生。

気流に引っ張られるように居室内の湿気が小屋裏に侵入しやすくなる。

(資料:日経ホームビルダー)

ようやく一般の方も これ位の知識が持てる様になりました。とっても良い事だと思います。

やはり断熱に関わらず「良い家」とは「的確な知識」の元に「正しい質」が必要かと考えます。

こちら以前書いた「正しい施工の質」についてイロイロ

【レディオクラブ:長期優良って言葉に惑わされるな】

何度も書いてるけど 今回のテーマ「気流止め」にも言及してますよう^^

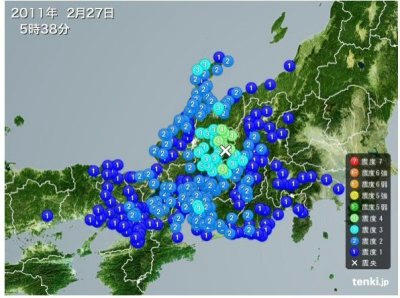

今も余震が続く飛騨からおはようございます。

全国からのお気遣いのMAIL 誠にありがとうございます,,orz

今朝の地震はM5.4で震源地は極浅い飛騨地区 震度4だった様です。

縦揺れだったので近いと思い速報見たら(地デジ便利ね)飛騨地方が震源って事で

6時前の薄暗い朝っぱら驚きましたよ。震源地が飛騨って最近だと かなり珍しいです。

ただ同じ震度4が飛騨・高山・中津川って事で「阿寺断層」が動いたのかな?

と少し心配しております。で 本日は特に飛騨地方の方に向けてのエントリ。

以前の一言 「岐阜県の活断層:まずは命を守って下さい」

県内のいくつかの断層が動いた場合の被害予想もございます。ご一読下さい。

とりあえず今朝の地震 飛騨地方の被害は道路亀裂や棚倒壊・アーケード屋根破損

一部の建物からの外壁や内壁仕上げ材の崩落くらいで人的被害は無かった模様です。

長い横揺れが無かったので 建物等への被害は無かった様ですね。

一部の建物からの外壁や内壁仕上げ材の崩落くらいで人的被害は無かった模様です。

長い横揺れが無かったので 建物等への被害は無かった様ですね。

あ JRは飛騨小坂~猪谷間で現在も不通ですが。

※このエントリ挙げた10分後にJR高山線全線開通とのNEWSが届きました。イカたです^^

※このエントリ挙げた10分後にJR高山線全線開通とのNEWSが届きました。イカたです^^

さて この震度4・マグニチュードにして5.4って数字はどれ位の意味を持つのか?

ちなみに品確法における「耐震等級1」とは建築基準相当で

数百年に一度発生する地震(震度6~7程度)に地震力に対し倒壊・崩壊しない程度で

数十年に一度発生する地震(震度5強程度)に対して損傷しない程度とされます。

相変わらず判り難い言い回しですが 単純に建築基準法で定められた強さとは

マグニチュード6~7程度の地震で「倒壊・崩壊」しない程度とされています。

その後 建物が使えるかどうかでは無く「建物内での生死の境界」位に考えてください。

ちなみに今朝の地震~M5.4とM6の地震力では約30倍以上の違いがあります。

M5からM7に至っては1000倍の地震力の差となるのです。

それ考えると怖いでしょ。

ただし建築基準法を満たしているとは「最低限の耐震性」をクリアしたに他なりません。

また4号建物(通常の木造2階建て)は法的なチェックや義務がありませんので

それすら満足しているかは不明なのが怖い所です。

参考までに現在の建築基準は昭和55年に制定されました。

54年以前の建物は この基準の約半分位の耐力が基準になっています。

木を見て建てる?そんな昔の宮大工さんの言葉は非常に耳障りが良いですが

耐震力はイメージでは無く しっかりとした根拠が必要だと考えます。

ジメンユレルノヤダヨーコワイヨー( TДT)

ジメンユレルノヤダヨーコワイヨー( TДT)

昨日なぜか同様の御質問を2件受けましたので ここにも書いておきます。

御質問の内容は「住宅版エコポイントって貰える金額以上に お金が掛かると

聞きましたが無駄なんでしょうか?」と言うモノ。

住宅版エコポイント 新築の場合は補助金として一律30万円もらえます。

でもって高山市民の場合は1.5倍プラスで75万円!貰えるモノは貰っておきましょうw

補助金よりお金が掛かる?そりゃ物置に補助金貰おうと思えばそうかもしれません(謎

例えとして食品に置き換えて考えてみましょうか。

夕食の献立を仕入れにスーパーに行きました。貴方は何を基準に食材を選びますか。

まずはニーズ(献立)・価格・味そして安全性では無いでしょうか。

どんなに安くても消費期限が2週間過ぎた納豆は買わないでしょ?

いぁ そんなスーパー納豆ユーザーもみえる様ですが(爆 【 レディオクラブ 】

ただ その辺が食材に対する最低限の条件だと思います。

食の安全に対する最低限の条件を 住宅の断熱に当てはめてみると

「最低限の条件=次世代断熱基準」にはなると思います

だとしたら条件を満たさない性能は どんなに安くでも「お金の無駄」になりますよね。

住宅版エコポイントの補助金を受けようと思ったら 仕様規定として「次世代断熱基準」

住宅版エコポイントの補助金を受けようと思ったら 仕様規定として「次世代断熱基準」

Ⅱ地域ではそれに全方位「LOW-Eガラス」を付ければ簡単に対象になります。

「LO-Eガラス」については賛否ありますが これだけ日射の少ない飛騨地方なら

開口部からの放熱を防ぐ為には必要な案件になると思います。

ほら エコポイント貰うなんてたったこれだけの事です^^

ピークオイルも示唆される昨今 最低でも次世代断熱くらいクリアしておかないと

それは住宅資金では無く単なる無駄使いかと思います。次の世代への義務ですよ。

最低限必要な事をして それに補助金貰えるんだったら貰った方が良いでしょ(笑

基準や想定をどこに置くかで必要経費や経年による総額は変わってきますよね。

その上で初めて 価格は安い方が良いって話になると思うのです。

そんなこんなで住宅エコポイント補助金くらい貰っておきましょ^^なお話でした。

そんなこんなで住宅エコポイント補助金くらい貰っておきましょ^^なお話でした。

カレンダー

| 03 | 2025/04 | 05 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

プロフィール

こんにちは。

HN:

Eye's @ オカダ

HP:

性別:

男性

自己紹介:

アイコン、くっ てしてますがw

【 ハウジングアイズ 】では、飛騨高山にてパッシブな高断熱思想を用いて、恒久的な省エネ快適住宅を御提案しております。

豊かな自然に恵まれたこの飛騨を、もっと住みやすく楽しくw そして笑顔と技術を全国へ。

MAIL = infoあっとhousingeyes.com

【 ハウジングアイズ 】では、飛騨高山にてパッシブな高断熱思想を用いて、恒久的な省エネ快適住宅を御提案しております。

豊かな自然に恵まれたこの飛騨を、もっと住みやすく楽しくw そして笑顔と技術を全国へ。

MAIL = infoあっとhousingeyes.com

カテゴリー

最新記事

(01/07)

(04/29)

(04/28)

(04/26)

(04/24)

(04/23)

(04/22)

(04/19)

(04/16)

(04/15)

(04/12)

(04/08)

(04/07)

(04/06)

(04/03)

(04/01)

(03/31)

(03/30)

(03/28)

(03/27)

最新コメント

[09/22 ハレルヤ@あいず]

[09/21 あおはる]

[02/06 ハレル屋@あぃず]

[02/06 可愛いおくさん♡]

[08/23 ハレル屋@あいず]

ブログ内検索

最新トラックバック

アーカイブ

PR