×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

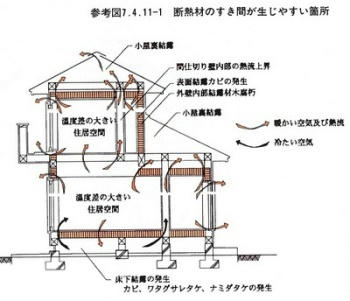

ご存知「長期優良住宅」には 断熱性能として

性能表示における最高ランクである「等級4」が求められます。

今回は「壁における断熱」のお話。

例えばⅡ地域(飛騨)にて 壁に求められる断熱材は

R値(熱抵抗値)換算で単純に「2.3m2K/W」を満たせば良い事に。

と言いつつ なんの事はありません。

↓ 画像の①部分に 熱伝導率【 0.038W/mk 】の断熱材を

たかだか 90mm充填すれば規定をクリア出来ます。

しかし それで良いのか?

① 断熱材を充填すべき壁厚

② 開口部を繋ぐマグサ

③ 躯体横架材

④ 断熱材を充填しちゃったよ

この画像で5割を占める位の ②と③の部分は普通に木材ですね。

最近の木軸造は 構造躯体(梁等)を露出する様なデザインが

流行りですが そこに問題提起。・・悪いと言ってる訳では無いですよ^^

例えば木材の熱伝導率は 0.12~0.19W/mk。

今回のモデルに当てはめると 使用木材は天然1種にて「0.12W/mk」。

断熱材の充填された部分は それだけで基準をクリアするとしても

外部と繋がっている木材部分はどうでしょう?

通常行われる工事~外部通気層から室内への構成部材に熱伝導率を掛けてみましょう。

(構造用合板×厚み)+(木材×厚み)+(内装下地×厚み)で導き出せます。

単純に画像の木部分の熱抵抗値は R=「0.879m2K/W」

あらら 断熱材充填の部分ではクリアしてるのに

木材部分では 基準である「2.3m2K/W」に全く届いていませんね。

吹き抜け等で無い場合は 天井裏と言う空気の層が出来るので

その限りではありませんが 吹き抜けや天井梁等表しにした場合の

木材部分では そこが多少なりとも熱橋になる事は否めません。

それでも仕様規定では ソコに全く触れません。

すなわち 長期優良住宅の基準からは外れない訳です。

ちなみに 上画像に断熱材を充填後べパーバリアまで施工したよの図

ピンクの部分(断熱材)と木材部分の比率が判りますね。

えー そんな大雑把な基準なのー?って声が聞こえた様な^^

さて 続きは明日(笑

=== 熱抵抗値(R値)って何だ?

熱抵抗値(R値)とは 材料の熱の伝わりにくさを表す数値。

裏表に1℃の温度差がある場合に ある厚さの材料の中を面積1m2あたり1秒間に伝わる熱量の逆数です。値が大きいほど熱が伝わりにくく 断熱性能が高いということになります。

[ 単位は m2・K/W ]

性能表示における最高ランクである「等級4」が求められます。

今回は「壁における断熱」のお話。

例えばⅡ地域(飛騨)にて 壁に求められる断熱材は

R値(熱抵抗値)換算で単純に「2.3m2K/W」を満たせば良い事に。

と言いつつ なんの事はありません。

↓ 画像の①部分に 熱伝導率【 0.038W/mk 】の断熱材を

たかだか 90mm充填すれば規定をクリア出来ます。

しかし それで良いのか?

① 断熱材を充填すべき壁厚

② 開口部を繋ぐマグサ

③ 躯体横架材

④ 断熱材を充填しちゃったよ

この画像で5割を占める位の ②と③の部分は普通に木材ですね。

最近の木軸造は 構造躯体(梁等)を露出する様なデザインが

流行りですが そこに問題提起。・・悪いと言ってる訳では無いですよ^^

例えば木材の熱伝導率は 0.12~0.19W/mk。

今回のモデルに当てはめると 使用木材は天然1種にて「0.12W/mk」。

断熱材の充填された部分は それだけで基準をクリアするとしても

外部と繋がっている木材部分はどうでしょう?

通常行われる工事~外部通気層から室内への構成部材に熱伝導率を掛けてみましょう。

(構造用合板×厚み)+(木材×厚み)+(内装下地×厚み)で導き出せます。

単純に画像の木部分の熱抵抗値は R=「0.879m2K/W」

あらら 断熱材充填の部分ではクリアしてるのに

木材部分では 基準である「2.3m2K/W」に全く届いていませんね。

吹き抜け等で無い場合は 天井裏と言う空気の層が出来るので

その限りではありませんが 吹き抜けや天井梁等表しにした場合の

木材部分では そこが多少なりとも熱橋になる事は否めません。

それでも仕様規定では ソコに全く触れません。

すなわち 長期優良住宅の基準からは外れない訳です。

ちなみに 上画像に断熱材を充填後べパーバリアまで施工したよの図

ピンクの部分(断熱材)と木材部分の比率が判りますね。

えー そんな大雑把な基準なのー?って声が聞こえた様な^^

さて 続きは明日(笑

=== 熱抵抗値(R値)って何だ?

熱抵抗値(R値)とは 材料の熱の伝わりにくさを表す数値。

裏表に1℃の温度差がある場合に ある厚さの材料の中を面積1m2あたり1秒間に伝わる熱量の逆数です。値が大きいほど熱が伝わりにくく 断熱性能が高いということになります。

[ 単位は m2・K/W ]

さて 当たり前と言えば当たり前ですが 性能表示や

長期優良住宅規定には各部材の収まり等に細かな規定はありません。

良く言えば「施工側の良心に委ねてある」と言うか 悪く言えば

「んな事まで知るかボケ プロだろが」とでも言いましょうか(笑

それはそれで良い事なのですが^^

そこで今回は 屋根~壁の収まり。

ご紹介の現場 屋根材には USAの「Oakridge PRO Shingles(オークリッジシングル)」を

採用しましたが仕上がりのデザインの良さはもちろん 訴訟大国アメリカで

「30-Year Warranty(30年保障)」を付けている中々のスグレモノです。

とは言え 施工が不味ければ「漏水」の危険は存在する訳で。

それでも この材料に限らずですが「漏水」の危険度が高い部分は

最初に想定しておく事が出来ます。

例えば 屋根と壁が接した部分とか。

近年良くある様な 寒冷期に積雪してるくせに雨が降るなんて

訳わからんありえん気候を考えると やはり確実に押さえて置きたい技術。

でも日本にも「シングル葺き」はあるので そちらの施工マニュアル見ても

USAの多雨地区用の施工マニュアル見ても どーも心許ない。

どちらの工法も ちょっとコーキングに頼りすぎかなと。

あとデザイン的にも うーん。

って訳で コーキングに頼らない恒久的な防水を目指すアイズとしては(笑

ちょっとヒト手間掛けたりしてます。

こちら「作ってみた役物の納まりを確認してるんだぜ」の図。

あ ちなみに壁側に見えるピンクは 外張り付加断熱のHGWね。

屋根の緑色は 結露防止&防水を目的としたルーフィング。

壁は外貼り断熱+透湿防水シートまで進んでまっせって段階です。

もちろんルーフィングは 万が一の漏水時でも躯体には水が行かない様

躯体側に30cm以上立ち上げてあります。

外貼り断熱の場合は 何処で防水層を取るかって事も重要になりますが

一度躯体側で安全を取り その後外壁仕上げの前で確実に水を切ります。

上の画像の様な 折り返しを付けたGL鋼板を整形し 屋根と壁の最終水きりに。

↓そこにシングルセメントと供に 屋根材を重ねて行く様にしています。

そして その水切りに絡め 壁側にもうひとつ水切りを設置+立ち上げ

(もちろん防風紙の下)通気層を取った上で外壁の仕上げとします。

納得した職人ちゃん ルーフィングが濡れてる事を理由にして

水切りを作りに現場から消えましたが これ完了すれば漏水の危険は全くありません。

そして「万が一の刺し水」が発生した場合でも 確実に外部への

排水が可能になります。イコール漏水による躯体へのストレスが

限りなくゼロに近づく事に ( ̄^ ̄)v

誰も見る事無い部分ですが やはり大切な「質」だと考えます。

こんな事しっかり付き合ってくれる職人ちゃんにも感謝ですな。

長期優良住宅規定には各部材の収まり等に細かな規定はありません。

良く言えば「施工側の良心に委ねてある」と言うか 悪く言えば

「んな事まで知るかボケ プロだろが」とでも言いましょうか(笑

それはそれで良い事なのですが^^

そこで今回は 屋根~壁の収まり。

ご紹介の現場 屋根材には USAの「Oakridge PRO Shingles(オークリッジシングル)」を

採用しましたが仕上がりのデザインの良さはもちろん 訴訟大国アメリカで

「30-Year Warranty(30年保障)」を付けている中々のスグレモノです。

とは言え 施工が不味ければ「漏水」の危険は存在する訳で。

それでも この材料に限らずですが「漏水」の危険度が高い部分は

最初に想定しておく事が出来ます。

例えば 屋根と壁が接した部分とか。

近年良くある様な 寒冷期に積雪してるくせに雨が降るなんて

訳わからんありえん気候を考えると やはり確実に押さえて置きたい技術。

でも日本にも「シングル葺き」はあるので そちらの施工マニュアル見ても

USAの多雨地区用の施工マニュアル見ても どーも心許ない。

どちらの工法も ちょっとコーキングに頼りすぎかなと。

あとデザイン的にも うーん。

って訳で コーキングに頼らない恒久的な防水を目指すアイズとしては(笑

ちょっとヒト手間掛けたりしてます。

こちら「作ってみた役物の納まりを確認してるんだぜ」の図。

あ ちなみに壁側に見えるピンクは 外張り付加断熱のHGWね。

屋根の緑色は 結露防止&防水を目的としたルーフィング。

壁は外貼り断熱+透湿防水シートまで進んでまっせって段階です。

もちろんルーフィングは 万が一の漏水時でも躯体には水が行かない様

躯体側に30cm以上立ち上げてあります。

外貼り断熱の場合は 何処で防水層を取るかって事も重要になりますが

一度躯体側で安全を取り その後外壁仕上げの前で確実に水を切ります。

上の画像の様な 折り返しを付けたGL鋼板を整形し 屋根と壁の最終水きりに。

↓そこにシングルセメントと供に 屋根材を重ねて行く様にしています。

そして その水切りに絡め 壁側にもうひとつ水切りを設置+立ち上げ

(もちろん防風紙の下)通気層を取った上で外壁の仕上げとします。

納得した職人ちゃん ルーフィングが濡れてる事を理由にして

水切りを作りに現場から消えましたが これ完了すれば漏水の危険は全くありません。

そして「万が一の刺し水」が発生した場合でも 確実に外部への

排水が可能になります。イコール漏水による躯体へのストレスが

限りなくゼロに近づく事に ( ̄^ ̄)v

誰も見る事無い部分ですが やはり大切な「質」だと考えます。

こんな事しっかり付き合ってくれる職人ちゃんにも感謝ですな。

一部コアなファンの方々の為に(笑

先日の会場を例に 本日はべパーコントロール(防湿・気密管理)について。

改正建築基準法において「気密性能」が除外されたのは記憶に新しいけど

「気流止め」と言う考え方が入ってきたのは 長期優良基準も同じ。

ただ・・チェック機能は無いけど(汗

とは言え「気密性能」は外部環境に左右されない室内空間の構築には必要で

それは快適性だけで無く 維持費(空調ランニングコスト)にも直結します。

【レディオクラブの楽屋へ】

もちろん「壁体内で管理出来ない気流を止める」と言う考え方は

快適な居住空間を維持する為には必要不可欠ではあるけど

その他 躯体を結露の脅威から守る為にも やはり大切な考え方。

今回の会場はツーバイフォーなので 躯体の気流止めは

建て方時に済んでしまってる状態だけど 最上階の浮力止め作業は

先張りべパーバリアとして 大切な技術。

何度も登場してる言葉なので こちら御覧の方はご存知かと思うけど

壁~桁~屋根間において 先に気密シートを配しておく事によって

作業性の向上はもちろん経年変化による気密劣化を防ぐ事が出来ます。

その先張りシートは断熱を終えた後作る下地に配したべパーバリアと

重ね代を取った上で 連続する様気密テープで留められます。

そしてまた天井との気密シートと壁のシートを連続させる訳です。

べパーバリアには気密性能の他 断熱材を守る為とか浮力抑制等々色々ありますが

先貼り施工によって 木材の収縮等からの性能劣化を防ぐんですね。

あと忘れがちなのが「コンセント」や「換気等貫通部」の処理。

コンセント周りも気密や防湿の劣化箇所に成り得ます。

ウソだと思ったら 暖房かけた部屋でコンセント部分に手を当ててみてください。

スースーと吸われていたら壁体内に気流が生まれている証拠。

それら軸組造の場合は 外壁だけで無く内壁にも当てはまります。

これらは寒冷地のみで無く 温暖地にも言えますね。

コンセントからの漏気を防ぐ為には コンセントボックスを

べパーバリア内に移動して設置する事が得策。

こんな感じの気密ボックスを室内側べパーバリアと連続させて

その室内側に コンセントボックスを設置する訳です。

うちでは標準仕様ですが こちらも「長期に変わらない断熱性能」や

「躯体を結露から守る」為には大切なスタンダードだと考えます。

気密ひとつ取っても 計算上の数字には出ない性能の差が出ます。

ちなみに前出の通り長期優良等々には 気密性能は問われません。

もちろん使用材料や工法により求められる施工方法は異なりますが

同じ性能等級の中にも「質の差」は存在するって事ですね。

先日の会場を例に 本日はべパーコントロール(防湿・気密管理)について。

改正建築基準法において「気密性能」が除外されたのは記憶に新しいけど

「気流止め」と言う考え方が入ってきたのは 長期優良基準も同じ。

ただ・・チェック機能は無いけど(汗

とは言え「気密性能」は外部環境に左右されない室内空間の構築には必要で

それは快適性だけで無く 維持費(空調ランニングコスト)にも直結します。

【レディオクラブの楽屋へ】

もちろん「壁体内で管理出来ない気流を止める」と言う考え方は

快適な居住空間を維持する為には必要不可欠ではあるけど

その他 躯体を結露の脅威から守る為にも やはり大切な考え方。

今回の会場はツーバイフォーなので 躯体の気流止めは

建て方時に済んでしまってる状態だけど 最上階の浮力止め作業は

先張りべパーバリアとして 大切な技術。

何度も登場してる言葉なので こちら御覧の方はご存知かと思うけど

壁~桁~屋根間において 先に気密シートを配しておく事によって

作業性の向上はもちろん経年変化による気密劣化を防ぐ事が出来ます。

その先張りシートは断熱を終えた後作る下地に配したべパーバリアと

重ね代を取った上で 連続する様気密テープで留められます。

そしてまた天井との気密シートと壁のシートを連続させる訳です。

べパーバリアには気密性能の他 断熱材を守る為とか浮力抑制等々色々ありますが

先貼り施工によって 木材の収縮等からの性能劣化を防ぐんですね。

あと忘れがちなのが「コンセント」や「換気等貫通部」の処理。

コンセント周りも気密や防湿の劣化箇所に成り得ます。

ウソだと思ったら 暖房かけた部屋でコンセント部分に手を当ててみてください。

スースーと吸われていたら壁体内に気流が生まれている証拠。

それら軸組造の場合は 外壁だけで無く内壁にも当てはまります。

これらは寒冷地のみで無く 温暖地にも言えますね。

コンセントからの漏気を防ぐ為には コンセントボックスを

べパーバリア内に移動して設置する事が得策。

こんな感じの気密ボックスを室内側べパーバリアと連続させて

その室内側に コンセントボックスを設置する訳です。

うちでは標準仕様ですが こちらも「長期に変わらない断熱性能」や

「躯体を結露から守る」為には大切なスタンダードだと考えます。

気密ひとつ取っても 計算上の数字には出ない性能の差が出ます。

ちなみに前出の通り長期優良等々には 気密性能は問われません。

もちろん使用材料や工法により求められる施工方法は異なりますが

同じ性能等級の中にも「質の差」は存在するって事ですね。

起こります。

簡単に言うと 窓など物質の表面温度が露点温度を下まわった場合

簡単に言うと 窓など物質の表面温度が露点温度を下まわった場合

その場所で空気中の水蒸気が結露として形を変える訳です。

すなわち その「条件を無くせば結露は防げる」と言う事に。

方法的には「物質の表面温度を上げる」・「停滞空気を作らない」

「温度差を無くす」・「空気中の水分を減らす」と言った事が挙げられます。

昨日のエントリ「結露した窓」は 窓周りの気密・断熱が未施工な事による

窓そのモノの「低温度」そして躯体そのモノの断熱が未施工な事による

「低室温」によるモノなのです。

と言いつつ躯体外部は 熱伝導率【 0.038W/mk 】の断熱材50mmが

付加外張りとして殆ど施工済みだったので 一般的な10K断熱材100㎜充填の家と

大差無い壁性能となってましたが(笑 イコール危険度は結構高いと言う事に。

では 窓そのモノの温度を上げる為にはどうするか。

例えば この画像。

実わね「実験的」に陽の当らない窓を何箇所か 工程を変えてたんです。

上の画像は サッシュ縦の部分だけ「発泡ウレタン」にて断熱施工した図。

画像左側に少しモコモコしたのが見えるでしょ。 それです。

これも最終工程からは途中ですが たったコレだけでアルミ枠の結露は激減しています。

最初の画像みたく フラッシングに流れる結露水も無いでしょ。

ガラスは結露していますが 枠そのモノの温度を上げている事が判りますね。

この後 木製の窓枠や付加断熱+気密等々で窓周りの温度を上げる事により

窓周りの結露条件を減らして行く訳です。

判りますか。どんなに優れた素材を使っても 正しい付帯技術が無ければ

それは単なる「お金の無駄遣い」となる事も多いのです。

今回は「窓」を題材にしましたが それは幾多の建材に言えます。

また弊社でも良く使う「樹脂クラッドされた木製サッシュ」や

「PVCサッシュ」の場合では かなり結露のストレスから開放されますが

それでも危険度が減るだけで リスクが無くなる訳ではありません。

「PVCサッシュ」の場合では かなり結露のストレスから開放されますが

それでも危険度が減るだけで リスクが無くなる訳ではありません。

そこで 昨日エントリの最初の画像「フラッシング」を的確に行う事で

万が一「結露」や「漏水」があった場合でも 躯体に水を曝す事無く

速やかに外部へ排出させる必要がある訳です。

ちなみに 窓取り付けの順番はこちら。

① 透湿防水シート

② フラッシング+高耐久ブチルテープ処理

③ サッシュ取りつけ

④ 上部・縦部の高耐久ブチルテープ処理

※サッシュ下部は開放してあります。

転ばぬ先の杖ですね。

この後「通気層」を作り 外壁仕上げへと進みます。

漏水や結露などは「起こらない」事を前提とするのでは無く

「起こった時」どうするかと言う 大前提が必要と考えます。

例えば同じ「長期優良住宅」でも「最高等級」でも その「質」は違うと言う事で

またこれらの細かな技術は 特に規定や法規がある訳ではありません。

安易に頭でっかちに コストや部品の性能値だけで比べては

本質を見失う事も有り得ると言う事です。

今回は単純に 窓周り結露の「一要因」だけを上げましたが

あくまで「一要因」とその対策手法の一つに過ぎません。

結露によるリスクや回避方法は幾多に渡ります事 提起しておきます。

「こんな窓を使ってるから結露しません」なんてセールスはマユツバとも言えるでしょう^^

「こんな窓を使ってるから結露しません」なんてセールスはマユツバとも言えるでしょう^^

コストも絡めたテクノロジーと精度は 重要なスタンダードだと位置づけています。

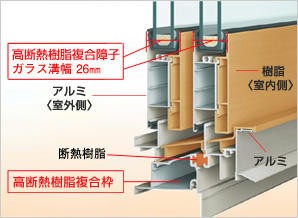

長期優良住宅に限らず フラットや性能表示など断熱性能に対し

最高等級を求める中には もちろん開口部の基準も存在する。

寒冷地(Ⅰ~Ⅱ地域)にて 最高等級として開口部に求められる

【 熱貫流率(W/㎡・K) 】は全方位に対し 2.33W/㎡・K以下。

窓枠に求められる性能は一重とした場合だと 木製またはプラスチック製。

もしくは 木orプラスチックと金属の複合構造となり

ガラス部分は三層複層か もしくは低放射性層を持った複層となる。

低放射性とは最近ようやく聞く様になった「LOW-E」に分類されるタイプ。

この辺 冬季の「日射取得」や「日射遮断率」等で異論はあるんだけど今回はスルー。

まずは開口部周り「弊社の標準ディティール」を見て頂こう。

こちら先日の構造見学会の現場 履き出しサッシュが設置される部分。

ディテール的には室内側より 構造用合板(躯体) → 断熱下地 → 付加断熱 → 水切り

→ 透湿防水シート → 通気層 → 仕上げ となるんだけど画像は通気層設置前の段階。

透湿防水シート(USA・Dupont社タイベック)は 3mモノとし漏水の危険を減らしてるんだけど

そちらは室内に巻き込み 室内のべパーバリアと連続させます。

そして窓台部分には 二重の防水として「アスファルトシート」をブチルテープ留め。

万が一サッシュ部分から漏水があった場合 躯体に曝す事無く外部へ排出する為です。

いやぁ 日本のサッシュは漏水なんてしないから大丈夫だよ。

うん確かに。

でも危険度は減るだけでゼロって

事は無い。

また右図が今回採用したプラスチックと

アルミの複合サッシュの断面。

一応 外部のアルミと内部のアルミの

結合部には「熱橋防止」として

断熱樹脂で離隔されています。

ただ アルミの熱伝導率は高くλ=200W/mK。

通常のアルミ製品と比べれば雲泥の差ではあるんだけど 使用状況によっては

結露の危険は否めない。

例えば こちら先日の構造見学会の現場にて1日 開放型ストーブを

燃焼させて居た時 建物北側に設置した複合サッシュで夕方の様子。

クリックで大きくなりますが ガラスはもちろん枠のアルミ部分で

結露が発生し水が流れているのが判りますね。

上のサッシュ断面図と見比べて確認してみて下さい。

樹脂部分とアルミ部分が同色なので見辛くってすいません ,,orz

灯油は主に水素と炭素の混合物なので 燃焼させると水素分が「水」に変換します。

ざっと1Lの灯油を燃焼させると 1L弱の水分を放出する事に。

開口部を構成する部材が「露点」以下になれば やはり結露を生じるのです。

「断熱気密工事」が途中と言う事もありますが 灯油の燃焼だけで無く

見学会との事で何人も出入りし 人からの水分放出に併せ

室温が上がらなければ(結構暖かかったですが・笑)飽和水蒸気量は下がり

温度の低い部分で やはり結露してしまいます。

え!?長期優良で認定された「最高等級」のサッシュ使っても結露するの!??

はい。 ただし条件が揃えばの話です。

ちと長くなったので 続きは明日(笑

最高等級を求める中には もちろん開口部の基準も存在する。

寒冷地(Ⅰ~Ⅱ地域)にて 最高等級として開口部に求められる

【 熱貫流率(W/㎡・K) 】は全方位に対し 2.33W/㎡・K以下。

窓枠に求められる性能は一重とした場合だと 木製またはプラスチック製。

もしくは 木orプラスチックと金属の複合構造となり

ガラス部分は三層複層か もしくは低放射性層を持った複層となる。

低放射性とは最近ようやく聞く様になった「LOW-E」に分類されるタイプ。

この辺 冬季の「日射取得」や「日射遮断率」等で異論はあるんだけど今回はスルー。

まずは開口部周り「弊社の標準ディティール」を見て頂こう。

こちら先日の構造見学会の現場 履き出しサッシュが設置される部分。

ディテール的には室内側より 構造用合板(躯体) → 断熱下地 → 付加断熱 → 水切り

→ 透湿防水シート → 通気層 → 仕上げ となるんだけど画像は通気層設置前の段階。

透湿防水シート(USA・Dupont社タイベック)は 3mモノとし漏水の危険を減らしてるんだけど

そちらは室内に巻き込み 室内のべパーバリアと連続させます。

そして窓台部分には 二重の防水として「アスファルトシート」をブチルテープ留め。

万が一サッシュ部分から漏水があった場合 躯体に曝す事無く外部へ排出する為です。

いやぁ 日本のサッシュは漏水なんてしないから大丈夫だよ。

うん確かに。

でも危険度は減るだけでゼロって

事は無い。

また右図が今回採用したプラスチックと

アルミの複合サッシュの断面。

一応 外部のアルミと内部のアルミの

結合部には「熱橋防止」として

断熱樹脂で離隔されています。

ただ アルミの熱伝導率は高くλ=200W/mK。

通常のアルミ製品と比べれば雲泥の差ではあるんだけど 使用状況によっては

結露の危険は否めない。

例えば こちら先日の構造見学会の現場にて1日 開放型ストーブを

燃焼させて居た時 建物北側に設置した複合サッシュで夕方の様子。

クリックで大きくなりますが ガラスはもちろん枠のアルミ部分で

結露が発生し水が流れているのが判りますね。

上のサッシュ断面図と見比べて確認してみて下さい。

樹脂部分とアルミ部分が同色なので見辛くってすいません ,,orz

灯油は主に水素と炭素の混合物なので 燃焼させると水素分が「水」に変換します。

ざっと1Lの灯油を燃焼させると 1L弱の水分を放出する事に。

開口部を構成する部材が「露点」以下になれば やはり結露を生じるのです。

「断熱気密工事」が途中と言う事もありますが 灯油の燃焼だけで無く

見学会との事で何人も出入りし 人からの水分放出に併せ

室温が上がらなければ(結構暖かかったですが・笑)飽和水蒸気量は下がり

温度の低い部分で やはり結露してしまいます。

え!?長期優良で認定された「最高等級」のサッシュ使っても結露するの!??

はい。 ただし条件が揃えばの話です。

ちと長くなったので 続きは明日(笑

明日2月7日は【 長期優良住宅 】構造見学会です。

こちらは国土省により 地域への啓蒙として「構造見学」が義務付けられている

事業となりますが 何も特別な工事を必要とする物ではございません。

住宅が永く受け継がれる為の知恵と思想をご確認下さい。

詳細はこちら

今回の邸宅は躯体を「北米型枠組壁工法(ツーバイフォー)」とし 耐震性能や

断熱性能・維持管理の手法等々 性能表示は全て最高等級となります。

と言いつつ 飛騨は本日も大荒れで 普通に寒いですので

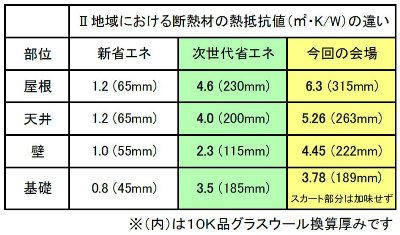

今回の住宅性能として 断熱部分を抜粋して御紹介しましょう。

まずは 下図をご覧下さい。

飛騨地域(Ⅱ地域)における 性能基準別にて断熱材に求められる

「熱抵抗値(R値)」の差異表です。

断熱材は その素材により「熱抵抗値」や「コスト」が異なります。

数字が大きい方が 素材の断熱性能が高いと見て下さい。

もちろん この数字は住宅の気積や方角は加味しませんので

一概に数字さえ満足すれば良いと言う話ではありませんが

最初の取り掛かりとしては 比べやすいと思います。

まず 長期優良住宅に求められる断熱基準である 等級4(最高等級)が

真ん中の「次世代省エネ基準」ですが 表の(内)は この辺でも良く目にする

袋入りの10K品GW換算値です。

施工精度を無視すれば たったこれだけの厚みを充填するだけで

次世代基準はクリア出来る訳です。これ位ケチっちゃイケません(笑

それに対し今回の会場(黄色部分)は 大きくクリアしている事が判りますね。

その他 開口部や気密・換気等々により性能は大きく変わりますが

この会場では 次世代断熱基準の半分以下の熱源(ランニングコスト)で

快適に暮らして頂ける性能をご提案してあります。

同じ「次世代基準クリア」と言うセールスでも中身は千差万別と言う事です。

また その施工精度により住宅性能は大きく異なります。

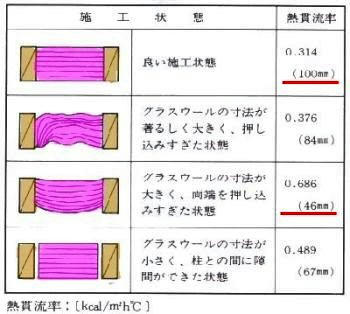

施工精度による断熱性能の違い

住宅の断熱性能を高く維持する為には断熱材の他 気密や開口部に併せ

的確な施工と 性能のバランスが必要です、

明日の現場 ちょっとご紹介

それでは現場にてお待ちしておりますので お気をつけてお越し下さい。

追伸:

多数のお問い合わせ 誠にありがとうございます。

時間の記述を忘れておりました・・。

開催時間は 9:30AM ~ 16:30PM です。

また当日のご参加が無理な方 追って工事内容をご確認されたい方は

ご予約頂ければ御希望の日時にご案内させて頂きますので お気軽にお問い合わせ下さい。

こちらは国土省により 地域への啓蒙として「構造見学」が義務付けられている

事業となりますが 何も特別な工事を必要とする物ではございません。

住宅が永く受け継がれる為の知恵と思想をご確認下さい。

詳細はこちら

今回の邸宅は躯体を「北米型枠組壁工法(ツーバイフォー)」とし 耐震性能や

断熱性能・維持管理の手法等々 性能表示は全て最高等級となります。

と言いつつ 飛騨は本日も大荒れで 普通に寒いですので

今回の住宅性能として 断熱部分を抜粋して御紹介しましょう。

まずは 下図をご覧下さい。

飛騨地域(Ⅱ地域)における 性能基準別にて断熱材に求められる

「熱抵抗値(R値)」の差異表です。

断熱材は その素材により「熱抵抗値」や「コスト」が異なります。

数字が大きい方が 素材の断熱性能が高いと見て下さい。

もちろん この数字は住宅の気積や方角は加味しませんので

一概に数字さえ満足すれば良いと言う話ではありませんが

最初の取り掛かりとしては 比べやすいと思います。

まず 長期優良住宅に求められる断熱基準である 等級4(最高等級)が

真ん中の「次世代省エネ基準」ですが 表の(内)は この辺でも良く目にする

袋入りの10K品GW換算値です。

施工精度を無視すれば たったこれだけの厚みを充填するだけで

次世代基準はクリア出来る訳です。これ位ケチっちゃイケません(笑

それに対し今回の会場(黄色部分)は 大きくクリアしている事が判りますね。

その他 開口部や気密・換気等々により性能は大きく変わりますが

この会場では 次世代断熱基準の半分以下の熱源(ランニングコスト)で

快適に暮らして頂ける性能をご提案してあります。

同じ「次世代基準クリア」と言うセールスでも中身は千差万別と言う事です。

また その施工精度により住宅性能は大きく異なります。

施工精度による断熱性能の違い

住宅の断熱性能を高く維持する為には断熱材の他 気密や開口部に併せ

的確な施工と 性能のバランスが必要です、

明日の現場 ちょっとご紹介

それでは現場にてお待ちしておりますので お気をつけてお越し下さい。

追伸:

多数のお問い合わせ 誠にありがとうございます。

時間の記述を忘れておりました・・。

開催時間は 9:30AM ~ 16:30PM です。

また当日のご参加が無理な方 追って工事内容をご確認されたい方は

ご予約頂ければ御希望の日時にご案内させて頂きますので お気軽にお問い合わせ下さい。

静岡県伊東市で 昨夜に震度5弱を観測した地震を受けて

気象庁は「地下深部のマグマ活動に起因する群発地震」との

見方を示した。【 時事通信 】

発表では 伊豆半島東方沖では過去30年間 群発地震が繰り返し

発生していて今後 震度5弱か5強の可能性もあると言う。

この地域には8月に震度6弱が襲ったばかり。【 8月のヒトコト 】

ストレス性の病気が蔓延しなければ良いけど。

改めて日本は地震国なんだなと。

私達 建築に携わる人間は「自己意識」を高く持ちたぃトコロ。

先日挙げたステンドグラスの紹介。

「内部からは どーみえるの?」って頂きました。あざす^^

あんたも好きねーちょっとだけよ(加トちゃん風に・古)

リビングの一画で ステンドの向こうは玄関。

カーテン無しでも外からは室内の状況は解らず

カーテン無しでも外からは室内の状況は解らず

それで居て来訪者の雰囲気は伝わる様イメージしました。

あと カーテンと言えば 外観デザインから

窓を天井近くまで持っていくと カーテンのチョイスに悩みます。

って訳で 上3つのFIX窓の内側に設置した例。

そぅなるとカーテンは下の窓だけで良いですね^^

外から見るとこんな感じ。

夜でも見えそうで見えない程度で

それでも 家族団欒の温かそうな光を外に落とします。

住宅デザインを考える際には 外部にどぅ映るって視点も大切ですね。

住宅デザインを考える際には 外部にどぅ映るって視点も大切ですね。

その他 3枚1セットでのデザイン。

↓ 題して「風の谷のナウシカ」(謎

金色の野に降り立つ者 人々を清浄の地に導かん。

~でしたっけ?なんとなく伝わりません?(笑

金色の大地が緑を支え太陽が登るって感じです←取って付けた様な話だ(汗

玄関ホールとダイニング間の壁に設置で

キッチンに居ても 来訪者の雰囲気が伝わります。

また 家族の雰囲気を感じるって意味では

↓ 階段とリビングの間に目隠し的な設置も雰囲気ヨロシイかと。

朝と夕で落とす光が違って 家族だけで無く玄関からも

微妙に見える光は 訪れる方にも安らぎを与えてくれるでしょう。

微妙に見える光は 訪れる方にも安らぎを与えてくれるでしょう。

簡単に何枚かご紹介しましたが 全てオリジナルでデザインから興しています。

製作は クライアント様でもある工房さんで作って貰ってますから

普通に考えるより全然お値打ちに使えますよ。

お問い合わせはお気軽に^^

「光と影を遊ぶ」そんなコンセプトも好きだなって。

白い塗り壁に赤い瓦屋根。

これ間違った認識なんだよね。

南仏プロヴァンス地方の内陸部に見られる

歴史的建造物は 殆どが煉瓦(石)造。

その躯体となる煉瓦を その地方で取れた土で

塗り固める訳で。

だから プロヴァンスの家は白って認識はバツ。

その家々は そこで取れた土の色なのさ。

ピンクもあれば茶もある。

あ 画像の建物コーナーはクオインって言って建物の強度を出す大きめの角石ね。

あと石造ゆえに その壁の厚みも特徴。

壁の厚みの中で窓を何処に配置するかでも インテリアやエクステリアの印象は異なる。

外側に配置すれば 内部に出窓的空間が演出できたり 少し大きめの窓なら

その厚みを椅子にしてみたり。

窓からの日射進入を避けたりするんだね。

画像は小さい窓だけど 開閉丁番が見えるから

インスイング(内開き)になってる事が解るよね。

外部に日除けのシャッター付けると

外側には開けないからさ。

デザインの基本は その意味・背景を知る事。

そこからの創造って事かな。

なんてね。

書きましたが 実際USAなんかではチョコチョコ目にしたりします。

例えばコレ 屋根の真ん中で主張してる「キューポラ」が

その当時 納屋だった事を物語ってます。

※その後加筆してみました 「キューポラって何だ?」

※その後加筆してみました 「キューポラって何だ?」

大切な移動手段であった「馬」の小屋だったのでしょう。

それを雰囲気残しつつ リモデリングすると・・

こんな感じ。

うーん 素敵。

キッチンの扉なんかも きっと古材のリメイクでしょうね。

プレートボードも当時を彷彿させるデザインになってます。

この建物 再生したデザイナーさんの押さえ所 勉強になります^^

アンティークは本物からしか生まれない訳で。

古くなる程価値を増す。

そんな価値観と暮らすのも悪くない。

とある改装現場にて お施主様より外壁に「ALC」を使いたいとのご相談。

なんでも「ALCを使うと結露も無く暖かい」と聞いたので との事でした。

「ALC」とは軽量気泡コンクリートの事で

ヘー△ルなんて商品名で呼ばれる事が多いですが 下でバーナー焙った

その上で「ひよこ」が元気に動いてるとかってCMが有名なアレです。

残念ながらあのCM 100㎜厚みがあっても30分も経たないで「ひよこ」は焦げます(汗

断熱材とは「熱伝導遅延材」であり しかもALCの性能では断熱材とは言えません。

最近だとバーナーで焙った外壁を 内側から触って「熱くない」ってのも同様です。

簡単に熱伝導率(W/m.K)と熱抵抗値(R)で換算してみましょう。

■ ALCの熱伝導率は 0.17W/m.Kです。

熱抵抗値(R)=断熱材の厚さ(m)÷熱伝導率(W/mK)で簡単に導き出せます。

したがって100㎜厚ALCの熱抵抗値Rは 0.58㎡/w。

R値が大きい程 断熱性能が良いと言う数字です。

単純にⅡ地区の次世代基準にて 壁に求められるR値は充填断熱で 2.2㎡/W。

0.58㎡/wでは全く足りませんね。

通常木造の壁に貼るALCは ライトで35㎜・厚くても50㎜ですので

そのR値は半分以下となり 差はもっと開きます。

■ ちなみにうちで良く使う高性能GW(24K相当)だと 100㎜厚でR=2.63㎡/w

「ALC」で同性能を出そうと思ったら 443㎜の厚みが必要になる訳です。

これは技術的にもコスト対比で見ても 得策とは言えませんよね。

冒頭の結露や断熱性への根拠も見当たりません^^

もちろんお客様には その辺お話して喜んでもらえましたが

建材のチョイスは複合的な観点から行いたいモノです。

ちなみに弊社では 軽量気泡コンクリートの蓄熱性を重んじ

吸音性も加味し「床下地」に使う事はありますよ。

ヒント:その蓄熱性が逆作用すると夏季の放熱タイムラグが・・ね(笑

断熱への考察はオカルトでは無く 厚みと性能値が必要です。

数字で選ぶ断熱材 【HP・レディオクラブの楽屋】より

もちろん性能値だけで無く施工精度も大きなファクターです^^

充填断熱も 施工精度次第で6割も実質性能が異なります。

ゴリヨウハ ケイカクテキニw

そぅ言えばこちらでは 全然現場報告していませんねと。

HPも全然更新してないし(汗

って訳で たまには完成現場のご紹介^^

先月完工のT様邸です。

第一種低層住居専用地域にて 斜線は来るわ高さ制限は来るわ

地域協定は来るわで なかなか一筋縄では行かない用途制限区域でした。

そんなトコこそ腕がなります ←そぅポキポキと(意味が違う

そこでプラン的には隣地や暮らしを読み込んでの「スキップフロア」と致しました。

収納やガレージ等加味し 敷地を最大限生かした5層フロアなプランです。

まぁ言葉より画像多めに まずは2階のリビング。

美しいドライウォール壁と勾配なりの天井が 落ち着きと優しさを演出してくれます。

日射や通風 隣地との兼ね合いより2階のリビングです。

ダイニングともスキップしてます。どれ位の段差かと言いますと・・

これくらい^^

同じ空間でありながら 視覚的に別フロアの様な感覚を受けます。

和室だってありますよ。壁は漆喰塗りにて民芸調に仕上げています。

建具は築100年超えの古民家よりのリモデリング。素敵です。

お嬢さんのお部屋は スキップ1段下がってのお姫様スタイルに^^

こちらも ファウンカラーのドライウォール壁が映えますねw

また例えばこちらのトイレ 同じ大きさで同じ素材を使ってますが

カラーリングだけで 違う家に見えますよね。

カラーコーディネートって大切です。

そんなこんなで T様邸ご紹介でした。

こちら 枠組み壁工法(2×4WALL)にて構成され

窓は木製サッシュ(USA) 壁はドライウォール・床は無垢オーク

空調は全館セントラルと 輸入住宅の定番みたぃ構成ですが

もちろんそれに見合った断熱性能や しっかりと敷地を読み込む事で

その土地にあった楽しい暮らしが出来ると思います。

一つとして同じ暮らしや土地は有り得ません。

立地や暮らしに併せた ヒトクラス上の安らぎ。いかがですか。

HPも全然更新してないし(汗

って訳で たまには完成現場のご紹介^^

先月完工のT様邸です。

第一種低層住居専用地域にて 斜線は来るわ高さ制限は来るわ

地域協定は来るわで なかなか一筋縄では行かない用途制限区域でした。

そんなトコこそ腕がなります ←そぅポキポキと(意味が違う

そこでプラン的には隣地や暮らしを読み込んでの「スキップフロア」と致しました。

収納やガレージ等加味し 敷地を最大限生かした5層フロアなプランです。

まぁ言葉より画像多めに まずは2階のリビング。

美しいドライウォール壁と勾配なりの天井が 落ち着きと優しさを演出してくれます。

日射や通風 隣地との兼ね合いより2階のリビングです。

ダイニングともスキップしてます。どれ位の段差かと言いますと・・

これくらい^^

同じ空間でありながら 視覚的に別フロアの様な感覚を受けます。

和室だってありますよ。壁は漆喰塗りにて民芸調に仕上げています。

建具は築100年超えの古民家よりのリモデリング。素敵です。

お嬢さんのお部屋は スキップ1段下がってのお姫様スタイルに^^

こちらも ファウンカラーのドライウォール壁が映えますねw

また例えばこちらのトイレ 同じ大きさで同じ素材を使ってますが

カラーリングだけで 違う家に見えますよね。

カラーコーディネートって大切です。

そんなこんなで T様邸ご紹介でした。

こちら 枠組み壁工法(2×4WALL)にて構成され

窓は木製サッシュ(USA) 壁はドライウォール・床は無垢オーク

空調は全館セントラルと 輸入住宅の定番みたぃ構成ですが

もちろんそれに見合った断熱性能や しっかりと敷地を読み込む事で

その土地にあった楽しい暮らしが出来ると思います。

一つとして同じ暮らしや土地は有り得ません。

立地や暮らしに併せた ヒトクラス上の安らぎ。いかがですか。

カレンダー

| 03 | 2025/04 | 05 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

プロフィール

こんにちは。

HN:

Eye's @ オカダ

HP:

性別:

男性

自己紹介:

アイコン、くっ てしてますがw

【 ハウジングアイズ 】では、飛騨高山にてパッシブな高断熱思想を用いて、恒久的な省エネ快適住宅を御提案しております。

豊かな自然に恵まれたこの飛騨を、もっと住みやすく楽しくw そして笑顔と技術を全国へ。

MAIL = infoあっとhousingeyes.com

【 ハウジングアイズ 】では、飛騨高山にてパッシブな高断熱思想を用いて、恒久的な省エネ快適住宅を御提案しております。

豊かな自然に恵まれたこの飛騨を、もっと住みやすく楽しくw そして笑顔と技術を全国へ。

MAIL = infoあっとhousingeyes.com

カテゴリー

最新記事

(01/07)

(04/29)

(04/28)

(04/26)

(04/24)

(04/23)

(04/22)

(04/19)

(04/16)

(04/15)

(04/12)

(04/08)

(04/07)

(04/06)

(04/03)

(04/01)

(03/31)

(03/30)

(03/28)

(03/27)

最新コメント

[09/22 ハレルヤ@あいず]

[09/21 あおはる]

[02/06 ハレル屋@あぃず]

[02/06 可愛いおくさん♡]

[08/23 ハレル屋@あいず]

ブログ内検索

最新トラックバック

アーカイブ

PR